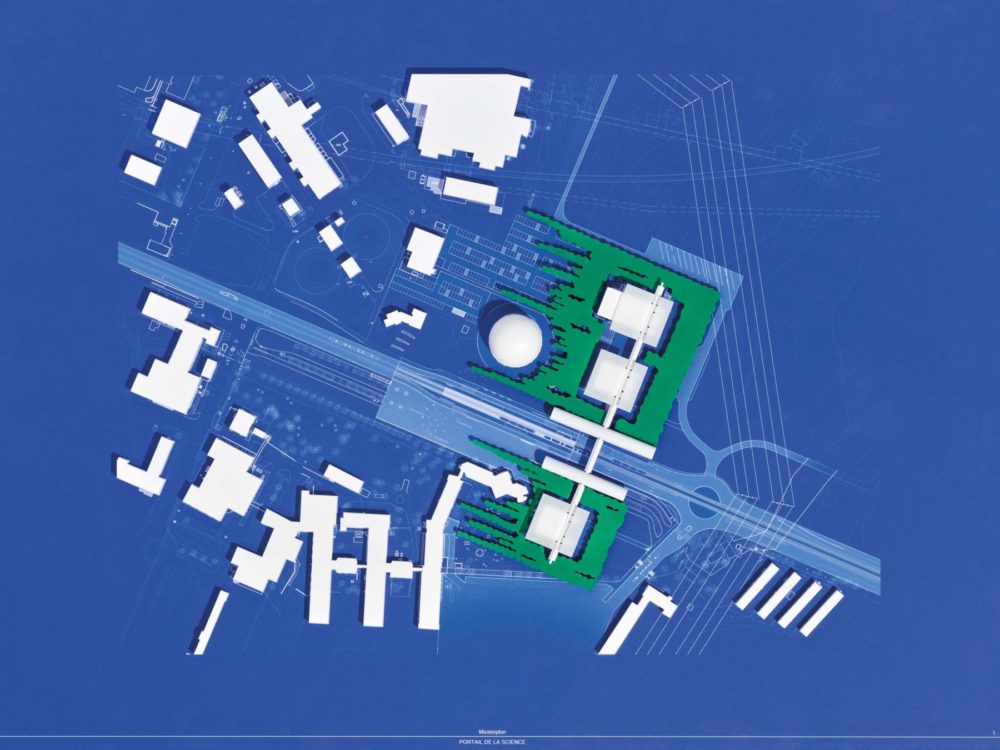

Das Science Gateway des Cern, das vom Renzo Piano Building Workshop entworfen und 2023 in Geneva eingeweiht wurde, ist ein neues Zentrum für Wissenschaftskommunikation, das als Portal des Wissens und als Treffpunkt zwischen Forschung und Gesellschaft konzipiert ist. Das Projekt am Standort Meyrin besteht aus einer Reihe transparenter, heller Pavillons, die durch eine sich quer über die Route de Meyrin spannde Hängebrücke miteinander verbunden sind. Auf diese Weise wird eine funktionale Infrastruktur zu einer urbanen und symbolischen Präsenz.

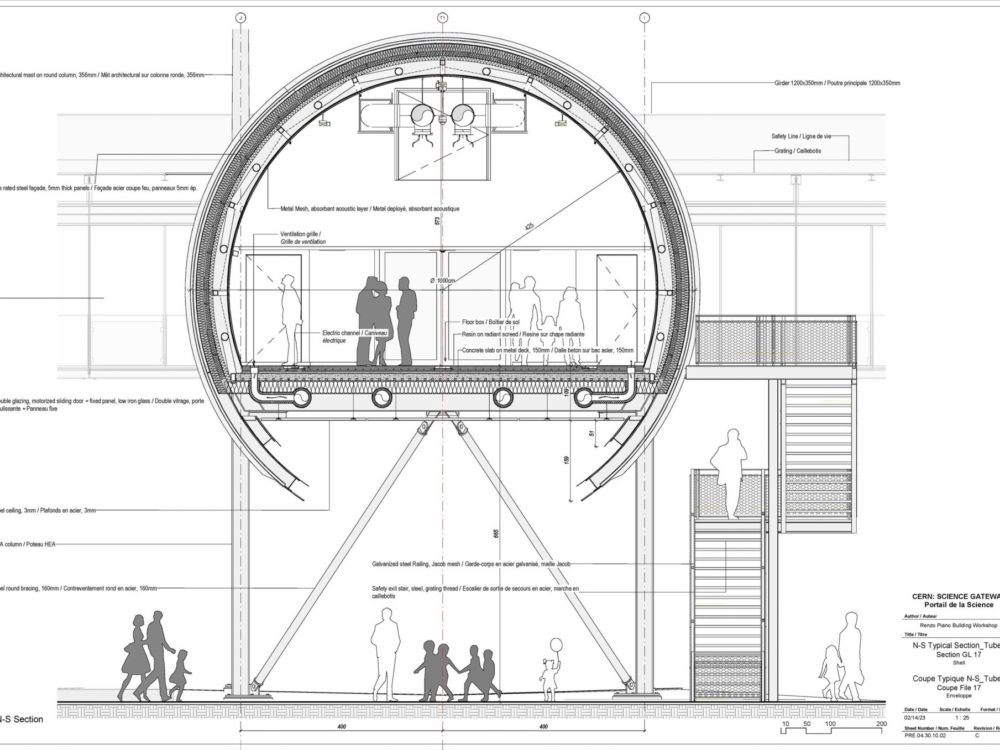

Die Volumen zeichnen sich durch extreme formale Klarheit und die grosszügige Verwendung von Glas aus, das für visuelle Transparenz und einen Dialog mit der umgebenden Landschaft sorgt, die durch die Anpflanzung von etwa vierhundert einheimischen Bäumen bereichert wird. Leichtigkeit dominiert die gesamte architektonische Komposition: Die Überdachungen der Pavillons wirken schützend und scheinen über den Ausstellungsräumen zu schweben, während die hängenden Rohrkonstruktionen an die unterirdischen Tunnel von Teilchenbeschleunigern erinnern und so ein ikonisches Element der zeitgenössischen Physik in ein architektonisches Element übersetzen.

Das Gebäude beherbergt nicht nur Ausstellungs-, Bildungs- und Freizeiträume, sondern wird selbst zu einem integralen Bestandteil der wissenschaftlichen Erzählung: Es ist eine räumliche Struktur, die Transparenz, Aufgeschlossenheit und Präzision vermittelt. Mit der für Renzo Piano typischen konstruktiven Klarheit und technologischen Leichtigkeit präsentiert sich das Science Gateway als kulturelles und ökologisches Manifest, in dem Architektur, Landschaft und Wissenschaft zu einem immersiven Erlebnis verschmelzen, das auch symbolische Bedeutung hat.

Die Fussgängerbrücke verbindet die verschiedenen Pavillons miteinander und lässt auf die Grünanlagen und unter die schwebenden Photovoltaik-Dächer blicken.

Das energetische Herzstück des Portals der Wissenschaft ist die grosse integrierte Photovoltaikanlage. Sie wurde nicht nur als technologisches System, sondern auch als architektonisches Element konzipiert, welches im Mittelpunkt des Projekts steht. Die drei grossen Hängedächer, die die Pavillons schützen, sind aktive Flächen, die aus rund 4’000 Quadratmetern Photovoltaikmodulen bestehen. Sie erzeugen mehr Energie, als der gesamte Komplex benötigt. Das Projekt verwandelt die technische Installation somit in ein eindrucksvolles architektonisches Element: Die grossen, schwebenden Flächen mit einer Seitenlänge von jeweils etwa vierzig Metern präsentieren sich als zart anmutende technologische Oberflächen. Sie interagieren mit dem natürlichen Licht und vermitteln ein zeitgenössisches Bild, das die Verbindung zwischen wissenschaftlicher Forschung und Nachhaltigkeit widerspiegelt.

Die Solaranlage ist nicht versteckt oder zweitrangig, sondern wird zu einem integralen Bestandteil der architektonischen Sprache. Sie ist Ausdruck des Willens, die Energieerzeugung zu einem sichtbaren und gemeinsamen Thema zu machen. Die Anordnung der Abdeckungen sowie ihr Abstand zu den darunterliegenden Volumen begünstigen die natürliche Belüftung der Module, verbessern deren Leistung und verleihen dem Komplex eine schwebende Erscheinung. Dadurch wird der szenografische Effekt verstärkt. In diesem Gleichgewicht zwischen Funktion und Form ist die Photovoltaikanlage nicht nur eine Vorrichtung zur Erreichung einer emissionsfreien Energiebilanz, sondern auch ein Element, das das Engagement des CERN für erneuerbare Energien auf visuelle Weise verdeutlicht.

Dieses Projekt ist nicht nur ein Werk nachhaltiger Architektur, sondern auch eine zeitgenössische Ikone, die eine Zukunftsvision in gebauter Form zum Ausdruck bringt. Die Pavillons und die Hängebrücke verkörpern den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, während die Photovoltaikanlage das Engagement für Energieautarkie konkret demonstriert. Das gesamte Projekt bezieht seine Kraft aus einer Synthese, die Landschaft, Technologie und städtische Wahrnehmung miteinander verknüpft. . Bei der Entscheidung, rund vierhundert einheimische Bäume zu pflanzen, ging es nicht nur um Landschaftsgestaltung, sondern um eine Massnahme,die die ökologische Kontinuität des Standorts wiederherstellt und die Auswirkungen auf die Umwelt mildert. Zudem wird dem Publikum ein Park zur Verfügumg gestellt, in dem Natur und Architektur zu einem einzigen Erlebnis verschmelzen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Nachtbeleuchtung, die so kalibriert ist, dass sie die Lichtverschmutzung reduziert, das Gleichgewicht der lokalen Fauna respektiert und die Leichtigkeit der hängenden Strukturen unterstreicht, die das Gebäude zu einem auch vom nahe gelegenen Flughafen aus sichtbaren Bezugspunkt machen, ohne dabei die Umweltfreundlichkeit zu beeinträchtigen. Besondere Aufmerksamkeit wurde auch der Auswahl der Materialien gewidmet, indem Lösungen mit geringen CO₂-Emissionen Vorrang erhielten. Das bedeutet nicht nur die Verwendung von recycelten oder recycelbaren Elementen, sondern auch die Reduzierung des CO₂-Fussabdrucks, der mit dem gesamten Lebenszyklus der Baumaterialien verbunden ist. So erfolgte beispielsweise die Auswahl des in den Strukturen verwendeten Stahls nach Nachhaltigkeitskriterien, wobei der Stahl weitgehend aus emissionsarmen Lieferketten stammt. Durch die Optimierung der Geometrien konnte zudem die benötigte Materialmenge begrenzt werden, ohne die Leichtigkeit und formale Eleganz zu beeinträchtigen.

Die Optimierung der tragenden Strukturen und die Klarheit der Bautechnik tragen zu einem Werk bei, das ingenieurtechnische Präzision und architektonische Sensibilität vereint. Jede Entwurfsentscheidung wird Teil einer Erzählung, die über die funktionale Logik hinausgeht und zu einer kulturellen Botschaft wird. Das Wissenschaftsportal ist somit nicht nur ein Behälter für Funktionen, sondern der konkrete Ausdruck dafür, wie wissenschaftliche Forschung in der Architektur Gestalt annehmen und wie Wissen zu Raum, Erfahrung und Erzählung werden kann. In diesem Sinne löst sich das Projekt von der traditionellen Unterscheidung zwischen technischer Infrastruktur und repräsentativem Gebäude: Es ist gleichzeitig eine technologische Maschine und ein urbanes Symbol, ein Laboratorium für Nachhaltigkeit und ein Ort der Begegnung.

CREDITS

Architekturzeichnungen © RPBW | Fotos © Michel Denancé